Улица Революционная

Фото № 598

Церковь Бориса и Глеба была одной из древнейших в Ярославле, находилась на месте дома № 11/1 по Волжской набережной, её начало исследователи прошлого относили к 1215 году, исходя из того, что князь Константин основал как в Ростове, так и в Ярославле одновременно два храма - Успенский собор и Борисоглебскую церковь. Как сообщает Никоновская летопись, Борисоглебский храм сгорел в пожаре 1221 года, но его отстроили вновь.

В 1501 году при разборке пострадавшего от огня Успенского собора в деревянную церковь Бориса и Глеба были временно поставлены обретённые мощи ярославских святых князей Василия и Константина. Во второй половине XVI века священником Борисоглебского храма являлся Фёдор, в монашестве - Феодосий, впоследствии игумен Толгского монастыря и строитель первого каменного монастырского собора Введения Богоматери во Храм.

На месте деревянной Борисоглебской церкви в 1656 году был возведён холодный пятиглавый каменный храм прихода, освящённый во имя Живоначальной Троицы. В нём были устроены два придела: Иоанна Богослова "по правую сторону противу паперти" и Бориса и Глеба в алтарной части. К галерее храма примыкала колокольня с семью колоколами, самый большой в 115 пудов, второй - в 25. Церковь была украшена настенной живописью.

В 1678 году на средства торговых людей Дмитрия и Петра Рукавишниковых был построен тёплый храм прихода - во имя Тихвинской Богоматери с приделом во имя Кирика и Иулиты. Об этом храме известно, что он был одноглавым, в нём имелся подклет. В 1734 году священник церкви Димитрия Солунского Иоанн Андреев написал для тёплой церкви храмовую икону Тихвинской Богоматери, которую после упразднения храма вместе с другим имуществом передали в Ильинско-Тихоновскую церковь.

В конце XVIII века Борисоглебский приход состоял всего из пяти дворов, но прихожан числилось 113 человек, поскольку к храму издавна был приписан внутренний гарнизонный батальон. В приходской престольный праздник, Троицын день, из Успенского собора в церкви Борисоглебского прихода совершался крестный ход.

В начале XIX века оба храма пришли в ветхость. В 1826 году была обследована холодная церковь. В отчёте комиссии отмечалось, что "внутренность оной церкви подвержена к разрушению, отчего и служб в ней быть опасно". 30 марта 1827 года, храм осмотрел губернский архитектор П. Я. Паньков. Он засвидетельствовал, что сквозная трещина разорвала северную стену от фундамента до карниза, захватив и стену паперти. Для ремонта храма требовалось около трех тысяч рублей, и сначала прихожане намеревались "означенную церковь, яко памятник древности, исправить и привести в прочное и безопасное положение", но, когда выяснилось, что понадобится более пяти тысяч рублей, отказались по причине того, что они "люди недостаточные и притом самое малое число их". Приход храма к этому времени насчитывал всего сорок человек, так что даже "священнику с причтом весьма невозможно пропитываться".

Духовная консистория постановила: "холодную церковь, по её неблагонадежности и в отвращение имеющей произойти опасности, разобрать всю до основания, а материалы, как-то: кирпич, бутовый камень и железо... предоставить в пользу предполагаемого к построению тёплого ярославского собора". Троицкий храм разобран в 1829 году.

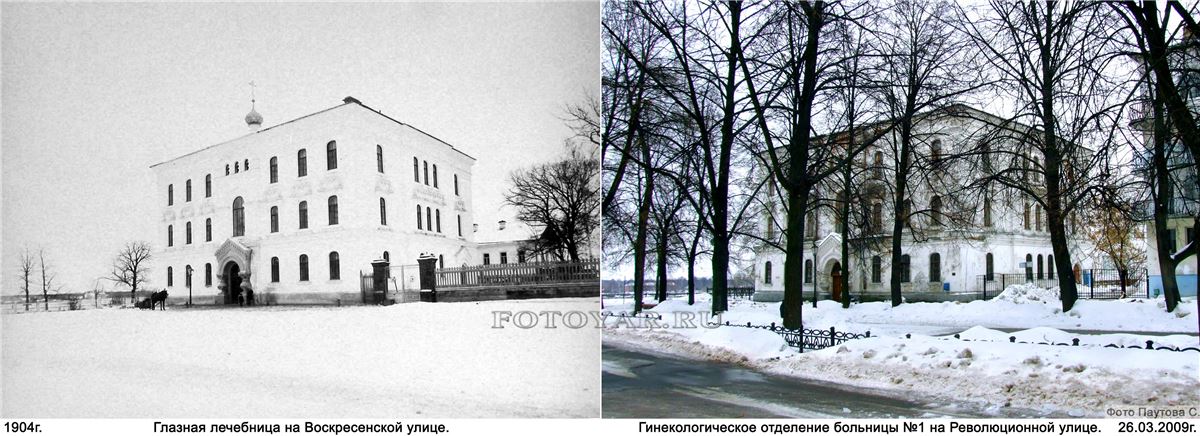

Троицкая церковь была возобновлена, но уже как домовая при глазной больнице доктора Кацаурова, произошло это в 1903 году. В неё были возвращены сохранившиеся иконы и утварь из упразднённого храма.

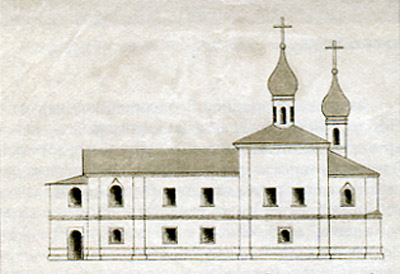

Фасад и план тёплой церкви Тихвинской иконы Божией Матери,

бывшей в Борисоглебском приходе